团员们以文字为舟、以文物为镜,通过参观调研中国文字博物馆、安阳殷墟遗址、曹操高陵遗址博物馆,在青铜器的斑驳纹饰间、在甲骨文的刻痕深处,开启了一场与商代文明跨越的时空对话,用脚步丈量中华文明的连续性、创新性与统一性。

甲骨文里“解码”文明基因

实践团首站抵达中国文字博物馆。甫一进入展厅,巨大的仿刻甲骨片墙便引得团员们惊叹连连。“这片商王武丁时期的卜辞,记载了最早的‘车祸’!”讲解员指着“癸巳日,王乘马车坠”的甲骨文,瞬间点燃了大家的兴趣。团员们围在互动拓印台前,亲手用朱砂拓印甲骨文字,“福”“龙”等字符在宣纸上渐次浮现。“原来每个汉字都是一幅‘文明密码图’!”历史学专业的团员刘永灿捧着拓片兴奋地说。

在“文字的力量”沉浸展厅,光影动画将甲骨文、金文到楷书的演变过程投射在穹顶,团员们仰头观望,仿佛置身汉字长河。“文字是文明的‘活化石’,我们从甲骨文的‘象形’智慧里,读懂了祖先对世界的观察与思考。”文化遗产专业的团员陈一凡在研学笔记中写道。

“一片甲骨惊天下”:殷墟宫殿宗庙遗址的“震撼一课”

正午时分,实践团顶着烈日来到殷墟宫殿宗庙遗址。站在“甲骨文发现地”碑刻前,团员们讨论着当年殷商王朝的繁华景象,可谓“一片甲骨惊天下”。在这里,团员们仿佛能看到商王坐在宝座上,接受朝贡,颁布命令,也能看到宫中的宫女侍卫,忙碌地穿梭于宫殿之间。

在墓坑边缘,历史学专业学生罗丽欣指着殉葬坑的动物骨骼分析:“这些马骨排列整齐,说明商代祭祀已有严格礼制。”当讲解员提到妇好墓出土的755件玉器时,团员们立刻联想到《诗经》“如切如磋,如琢如磨”,现场即兴背起了诗句。

在车马坑展厅,6辆商代战车的木质构件虽已炭化,但青铜车饰依然泛着幽光。团员们蹲在测量标尺旁,用手机扫描AR解说牌,屏幕上瞬间“复活”出驷马奔腾的场景。“原来《封神》里的战车阵真实存在!”文化遗产专业的任皓伟激动地记录着车轴细节。

殷墟王陵遗址:在黄土之下读懂“礼乐文明”

进入殷墟王陵遗址大门映入眼帘的是高达6米的青铜器司母戊鼎(复制品)便以磅礴气势镇住全场。“这尊鼎重832公斤,相当于11个成年男子的体重!”讲解员话音刚落,团员们纷纷张开双臂比划鼎耳宽度。在考古挖掘复原区,当得知1936年这里曾出土17096片甲骨时,旅游管理专业的唐佳贤惊呼:“这简直是商朝的‘大数据中心’!”

当透过展台看到密如星辰的龟甲兽骨层层叠压,其中一片记载商王占卜“今日雨”的甲骨引得团员们俯身细看。“三千多年前的天气预报?”文化遗产专业的程雅雯打趣道,随即说:“甲骨文能传承至今,正是中华文明连续不断最生动的证明。”

博物馆奇妙日:当“青春”遇见“青铜”

走进殷墟博物馆研学宛如寻宝之旅。团员们被商代工匠的创意折服——牛背上的虎形盖钮、通体雷纹竟暗合天文星图。“这哪是酒器,分明是穿越三千年的‘国潮设计’!”旅游管理专业的舒宋燕说。

互动体验区瞬间变成欢乐海洋,团员们争相在电子屏上“拼合甲骨碎片”,试图解读“焚”“孕”等象形字;当AI技术将刻痕模糊的甲骨文一键还原时,现场爆发出阵阵惊叹。最火爆的当属青铜器纹饰拓印台,文化遗产专业的李梦雪将凤鸟纹拓在团扇上,笑称“get了商代同款文创”。

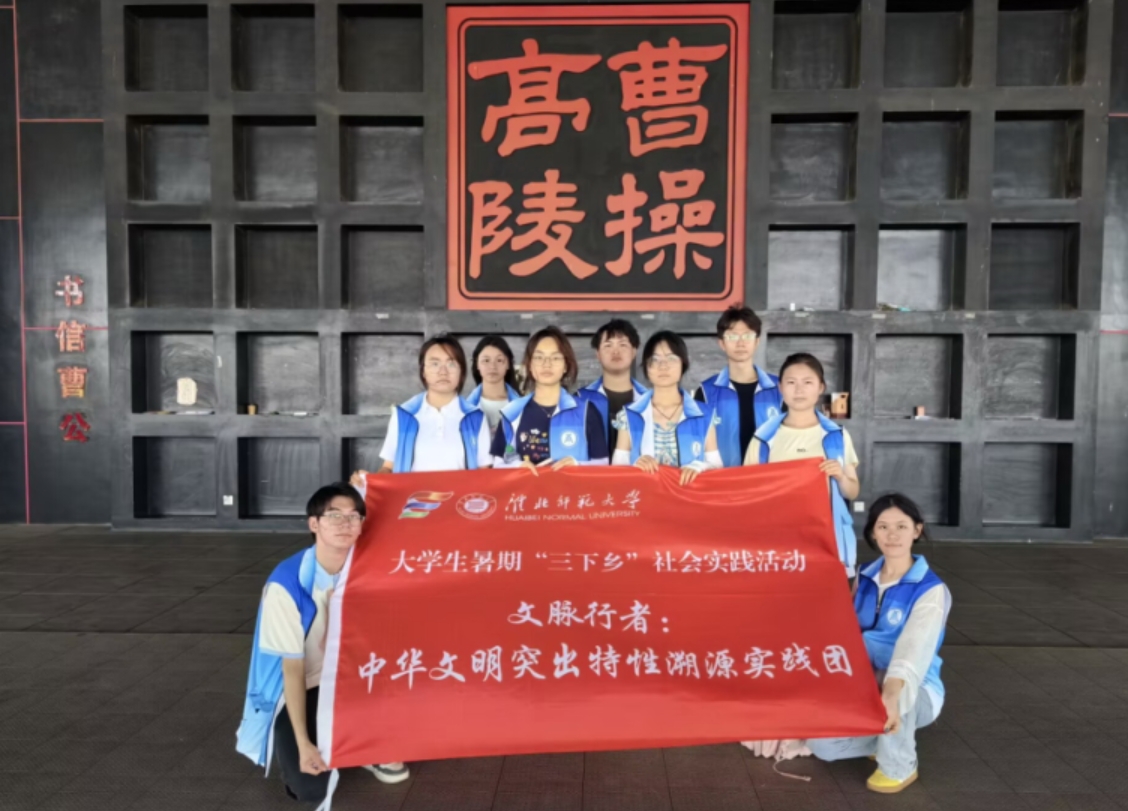

曹操高陵:触摸“英雄时代”的温度

下午16时,实践团转战曹操高陵遗址博物馆。穿过复原的东汉墓道,玻璃栈道下真实的陵墓夯土层与陪葬坑赫然在目。“这把‘魏武王常所用’石牌上的隶书,和课本里的《观沧海》笔势一模一样!”旅游管理专业的胡新浩蹲在展柜前,试图从文物细节中拼凑出曹操的“多面人生”。

最火爆的当属AR互动区——团员们戴上设备后,眼前瞬间“复活”了东汉末年的战争场景:虚拟的曹操正挥剑指挥千军万马,而展厅中央的鎏金铠甲实物与之交相辉映。“乱世英雄的豪情与遗憾,一下子立体了!”旅游管理专业齐欣瑞感慨道。

青春与文明对话:在实践中“上大课”

在大巴上,实践团成员笑声不断,团员们自发开起“移动研讨会”。“从甲骨文到简体字,从青铜礼器到现代雕塑,殷墟让我们看见文明基因如何被一代代传承创新。比起书本,文物和遗址才是更生动的教材。”实践团指导老师陈郑云总结道,“当我们站在曹操墓前读《短歌行》,在甲骨片里找‘中国’二字,这种震撼是教室给不了的。”

离安阳时,夕阳为博物馆披上金辉,团员们回头望去——青铜器上的铭文、陵墓中的石刻,正无声诉说着中华文明“连续性”的磅礴生命力。团员们回望这片土地——三千年前,商人在此刻下文明密码;三千年后,青春的脚步正续写新的解码篇章。

据悉,本次实践成果将以微视频、图片展、新闻通讯、研学报告等形式呈现,用青年视角讲好文化遗产蕴含的中华文明故事。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与村志网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。